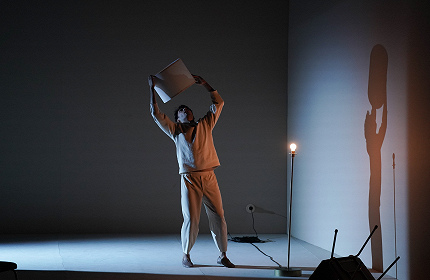

Цейлон, племя ловцов жемчуга, поклоняющихся Брахме, пышная романтическая музыка, тронутая ориентальными интонациями, – сколько красок и блеска можно было бы кинуть на сцену. Но режиссер, он же сценограф постановки, заключил действие в белую пустую коробку, в которую из всех цветов позволял вторгаться только песочному, палевому, розоватому, пастельно-серому. В этой гамме светохудожник Антон Стихин создаст свою минималистскую партитуру, а художник по костюмам Елисей Косцов, будто на скорую руку, скроит примитивные рубахи-штаны и юбки-блузы. Все, что со временем появится из реквизита в пустынном пространстве, — это унылый торшер с длиннющим проводом и те самые два стула (символику которых каждый волен разгадывать по-своему). Такой перпендикуляр к эстетике нашего музыкального театра, замешанной на зрелищности, мог выстроить либо варяг с иной ментальностью, либо новичок, впервые ступивший на оперную территорию. И то и другое — про Наставшевса.

42-летний рижанин до сих пор работал исключительно на драматических сценах — прибалтийских, британских, российских. И небезуспешно, чему свидетельство весомое количество премий и почетных номинаций. Две последние он получил от «Золотой маски» за спектакли в «Гоголь-центре», вотчине Кирилла Серебренникова. Что не просто факт биографии, а штрих к портрету Наставшевса, говорящий о его «группе крови». Из других штрихов: он учился как актер в Петербурге у Додина и как режиссер в Лондонском драматическом центре. Пишет музыку, однажды отмеченную на конкурсе имени Андрея Петрова в эстрадной номинации. С таким бэкграундом оперный неофит ступил на сцену Большого театра, пусть и Камерную, где о революциях давно позабыли.

Пожар в запертом доме

Зачем ему было заталкивать в чужеродную форму истекающую красотами оперу? Он мечтал создать сакральное пространство, пронизанное медитативностью, ведь жизнь ловцов жемчуга, по его версии, подчинена ритуалу: ежегодному приезду неведомой девушки с закрытым лицом и желанием послужить этим людям, которые верят: песни жрицы-девственницы спасают их от подводных опасностей. Отсюда скупость выразительных средств и неспешность, временами переходящая в рапидную замедленность действия. Все романтические страсти сконцентрированы в жесте, взгляде, обузданы ритмичностью и синхронностью передвижений – чтобы в финале вырваться наружу, как огонь, полыхнувший через лопнувшие стекла запертого дома. И пусть темпоритмический каркас держали, главным образом, хористы, а солисты то и дело сбивались или зажимались, выдавая, как нелегко им совладать с собственным телом, этот режиссерский ход принес редкостные плоды.

В несуетном, вне времени и места пространстве, где и не пахло (как это нередко бывает) напористым «я» постановщика, вдруг открылось оперное творение удивительной силы.

Казнить нельзя помиловать

Современники проглядели этот опус Бизе (как, впрочем, и появившуюся позже «Кармен»). Но пройдет время — и под арию Надира будет обливаться слезами весь мир, а дуэт влюбленного счастливца и его друга-соперника Зурги признают одним из лучших мужских дуэтов в музыкальной истории. Между тем молодой композитор уже в своей первой из дошедших до сцены опере не только блистательный мелодист, но и многообещающий драматург. Чего стоит тот самый дуэт, в котором друзья уверяют друг друга: с давними чувствами к прекрасной Лейле покончено – и оба в своих вокальных линиях все более и более подчиняются ее лейттеме, звучащей в оркестре. Мудрено ли, что стоит красавице появиться в облике жрицы, потаенная искра вспыхнет и в том, и другом. А каков финал II действия, где толпа во главе со своим вождем Зургой пока еще словом казнит клятвопреступников Лейлу и Надира! Сила этого карающего музыкального слова такова, что невольно рисовался тревожный вопрос: а можно ли найти другие, превосходящие по мощи, ведь главное еще впереди? Бизе и не нашел.

Современники проглядели этот опус Бизе (как, впрочем, и появившуюся позже «Кармен»). Но пройдет время — и под арию Надира будет обливаться слезами весь мир, а дуэт влюбленного счастливца и его друга-соперника Зурги признают одним из лучших мужских дуэтов в музыкальной истории. Между тем молодой композитор уже в своей первой из дошедших до сцены опере не только блистательный мелодист, но и многообещающий драматург. Чего стоит тот самый дуэт, в котором друзья уверяют друг друга: с давними чувствами к прекрасной Лейле покончено – и оба в своих вокальных линиях все более и более подчиняются ее лейттеме, звучащей в оркестре. Мудрено ли, что стоит красавице появиться в облике жрицы, потаенная искра вспыхнет и в том, и другом. А каков финал II действия, где толпа во главе со своим вождем Зургой пока еще словом казнит клятвопреступников Лейлу и Надира! Сила этого карающего музыкального слова такова, что невольно рисовался тревожный вопрос: а можно ли найти другие, превосходящие по мощи, ведь главное еще впереди? Бизе и не нашел.

Финал, где композитор уготовил влюбленным спасение, а их судью и избавителя бросил на сцене в одиночестве, будет разворачиваться в малопримечательных музыкальных формах. Недаром потомков так тянуло переписать конец оперы, где все шло к трагедии, а завершилось невнятицей (особо горячие головы и на смерть Зургу отправляли). В Большом вольности с уртекстом были исключены: театр обратился к новейшей редакции Брэда Коэна, возвращающей опере первозданный вид. И тогда режиссер смоделирует нужный ему финал своими средствами.

Под гневными тирадами приговоренных Зурга, запутавшийся между долгом и любовью, потерявший все, чем жил, обрекший себя на судьбу изгоя, медленно закружит среди толпы в страшном немом крике. И этого будет достаточно, чтобы в качестве финальной точки нарисовалось: герой здесь он, и два часа мы наблюдали не лирическую оперу, а трагедию духа.

Тут бы поставить восклицательный знак, резюмируя: постановка удалась. Но мешает одно обстоятельство.

К носу бы Иван Иваныча...

Никто из исполнителей, исключая хор, с которым работали Александр Рыбнов и Павел Сучков, и включая оркестр под руководством Алексея Верещагина, не дотянулся до бренда «Большой». Театр Бориса Покровского, недавно преобразованный в его Камерную сцену, – организм, слишком долго пребывавший в застое, а из этого состояния в одночасье не выходят. Но сделай перестановку в составах, и один из них окажется командой, которая не нарушит концепции Наставшевса. К лирической паре – Ярославу Абаимову, давшему нужную мягкость тона (а заодно легкую пестроту звука, проступившую в знаменитом романсе), и Тамаре Касумовой, в сдержанности звукоподачи оказавшейся плотью от плоти режиссерской эстетики, добавить бы Константина Сучкова из другого состава. В отличие от Азамата Цалити, Сучков с его более густым звуком и фактурой не мальчика, но мужа, в образ сильной, незаурядной личности попал куда точнее. И вот тогда уже можно с легким сердцем сказать: «Большая опера на двух стульях — это надо видеть».

Фото Павла Рычкова

Поделиться: