Были и до него авторы, искавшие своеобразие и индивидуально-национальный колорит, только и для истории, и для музыки все это осталось где-то в стороне, в туманной безызвестности. Фраза испанского композитора и пианиста Хоакина Турины весьма точно выражает значение Альбениса в музыкальной культуре своей страны: «Наш отец Альбенис указал путь, по которому мы должны следовать». Несмотря на то, что не было в пути том ничего революционного, авангардного – всего, что наличествовало тогда в европейском искусстве, а было такое, что вполне вписывалось в нормативное, эволюционное взаимодействие своего и чужого, народного и профессионального, национального и мирового, – именно творчество Альбениса приблизило испанскую композиторскую школу к современному музыкальному мышлению. И оно вышло бы гораздо интереснее, неожиданнее и радикальнее, имей Альбенис – выскажу почти крамолу – талант менее яркий, менее великий и не давайся ему в музыке все столь легко и просто, без видимых усилий.

Зачем основательный композиционный поиск, длительный структурный и технологический процесс, когда все получается сразу, а всякая блестящая импровизация одновременно есть уже и сочиненный, готовый к нотозаписи фортепианный опус?! К чему сложные усилия, если можно просто сесть в каком-нибудь барселонском салоне по продаже роялей и подряд, наобум импровизировать фортепианные пьесы, а присутствующий при этом какой-нибудь издатель станет записывать сымпровизированные в салоне штучки и платить почти по четыре песеты за страницу?! Пьес будет много, и денег будет много. Надо признать, импровизатором Альбенис был потрясающим.

Он еще не успевал усесться за фортепиано, а у окружающих от предчувствия чего-то феерического замирало сердце; он лишь разыгрывался и входил в раж, а у слушателей от восторга дыхание перехватывало; он после долгих импровизаций устало потирал руки, а зритель все никак не мог поверить, что прошли не минуты и не секунды. И ведь среди тех, на кого подобное воздействие оказывали импровизационные экзерсисы испанского мастера, были не только рядовые обыватели, завсегдатаи музыкальных вечеров, но и большие люди, исторические, можно сказать, имена. Тут и блестящая плеяда французских композиторов – Эмманюэль Шабрие, Габриэль Форе, Поль Дюка, Деода де Северак, Эрнест Шоссон, и главный идеолог Ренасимьенто Фелипе Педрель, и Гранадос с Фальей, и великолепный Пабло Казальс, наконец, Клод Дебюсси с Морисом Равелем! Куда уж выше! В поражающих воображение экспромтах Альбениса испанские интонации и напевы переплетались с изысканными фактурами Шопена и Шумана; одухотворенная гитарная виртуозность – с разнообразием листовского пианизма; ритмическая изощренность андалусской мелодики – с тематической прозрачностью скарлаттиевских сонат, а национально-ладовый строй сближался с гармоническим языком поздних романтиков и красочностью импрессионистов.

Он еще не успевал усесться за фортепиано, а у окружающих от предчувствия чего-то феерического замирало сердце; он лишь разыгрывался и входил в раж, а у слушателей от восторга дыхание перехватывало; он после долгих импровизаций устало потирал руки, а зритель все никак не мог поверить, что прошли не минуты и не секунды. И ведь среди тех, на кого подобное воздействие оказывали импровизационные экзерсисы испанского мастера, были не только рядовые обыватели, завсегдатаи музыкальных вечеров, но и большие люди, исторические, можно сказать, имена. Тут и блестящая плеяда французских композиторов – Эмманюэль Шабрие, Габриэль Форе, Поль Дюка, Деода де Северак, Эрнест Шоссон, и главный идеолог Ренасимьенто Фелипе Педрель, и Гранадос с Фальей, и великолепный Пабло Казальс, наконец, Клод Дебюсси с Морисом Равелем! Куда уж выше! В поражающих воображение экспромтах Альбениса испанские интонации и напевы переплетались с изысканными фактурами Шопена и Шумана; одухотворенная гитарная виртуозность – с разнообразием листовского пианизма; ритмическая изощренность андалусской мелодики – с тематической прозрачностью скарлаттиевских сонат, а национально-ладовый строй сближался с гармоническим языком поздних романтиков и красочностью импрессионистов.

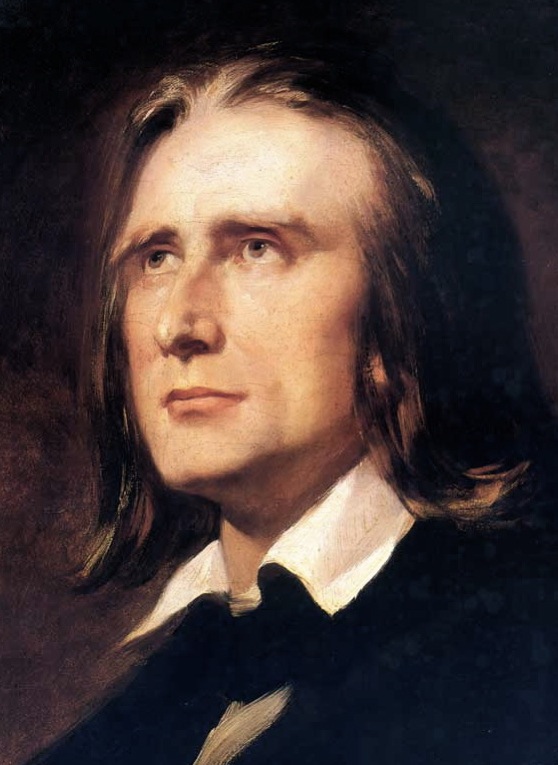

Запоминающаяся свежесть и разнообразие фортепианных экспромтов выглядела настолько впечатляющей, что Педрель, главный учитель из всех испанских музыкальных учителей, когда Альбенис решил в Барселоне освоить у него основы композиции, теории и контрапункта, не нашел ничего лучшего, как «не говорить с ним о правилах, аккордах и других технических иероглифах, а воспитывать его вкус, занимаясь лишь руководством столь исключительной индивидуальности». Чуть ранее веру в непогрешимость собственной импровизационной природы укрепила будапештская встреча с Листом (в августе 1880-го): седовласого мэтра потрясли не столько прекрасно сыгранные молодым испанцем «Венгерские рапсодии», произведения Шопена и Шумана, сколько сымпровизированные на заданные им темы пьесы в разных фортепианных жанрах. Справедливости ради отметим, что и встреча с Листом, и общение с Педрелем во многом подвигли Альбениса к более кропотливому отношению к испанскому фольклору. От Листа, Педреля приходит постепенное осознание того, что, как всякое знание о культуре, традиции поверхностно и искусственно, если оторвано от своего реального истока, так без глубинной национальной специфики нет и не может быть в искусстве ни поиска, ни обретения. Что национальное в музыке – та самая экстремальная, пограничная ситуация, через которую лишь и приходит шанс личностного и самобытного.

Жаль, однако, что по-настоящему, без всяких скидок и недомолвок, высокий композиционный уровень – тот, где испанская традиция во всей своей красе, характерности и многообразии предстала в удивительно точном и органичном единении с традицией общеевропейской – был достигнут, пожалуй, в одном только сочинении Альбениса: в «Иберии» (1906 – 1909). В фортепианном цикле, в который музыкант «вложил лучшую часть самого себя» (Дебюсси), продемонстрировал выдающийся композиционный навык (перекрыв им даже навык импровизаторский), но главное, преодолел присущую испанским авторам этнографическую узость. В «Иберии» Альбенис укрупнил, обобщил и возвысил фольклорный элемент, сохранив при этом его уникальные черты, особенности и закономерности. С определенной натяжкой к удачным композиционным опытам, мастерски сочетающим испанскую ритмику и интонацию, испанский танец и напевность с европейской гармонией и композиционными приемами, можно отнести ряд фортепианных опусов конца 1880-х и 1890-х: «Испанскую сюиту» с ее гитарной и песенно-танцевальной романтикой, «Песни Испании» с популярнейшей у пианистов «Кордовой», цикл «Испания» с великолепным «Танго», обнажающим испанские и латиноамериканские корни экспрессивного танца. А еще прелестную комическую оперу «Пепита Хименес» (1896) и броскую, полную деревенского задора и энергии, оркестровую сюиту «Каталония» (1899). Порой возникает чувство, что в этих сочинениях автор каждый раз обращается к самому себе прошлому, стремясь обнаружить некий сакральный исток, некую эзотерическую основу, чтобы найти себя настоящего, распознать в себе нечто сущностное и изначальное. До конца ему этого не удается достичь нигде, даже в волшебной «Иберии». Альбенис во всем остается, прежде всего, бесподобным импровизатором, для кого проблема недозаписанного и недозафиксированного будет всегда ощущаться. Как разница между музыкой устной традиции и записью, где музыка эта изложена в нотах.

Однако об удачах и неудачах Альбениса – это мы сейчас, с теперешних наших позиций. А тогда в той же Брюссельской консерватории, куда пятнадцатилетний юноша был определен известным меценатом графом Морфи, наряду с завоеванием пианистического Grand prix отдельно отмечались и успехи в области сочинительства. Во время длительной гастрольной поездки в 1881-м по странам Южной Америки большинство авторских опусов (всего их в тот период было около полусотни) критиками описывалось как новое слово в романтической фортепианной миниатюре и рассматривалось в виде отдельного направления жанра. Жанра, где в одном замесе сплавлялась стихия испанская и южноамериканская, стихия импровизационная и стихия Листа – Шопена. В лондонский период (1890 – 1893) альбенисовская оперетта «Волшебный опал» настолько поразила одного из богатейших местных банкиров, что он незамедлительно назначил композитору солидную ежегодную стипендию с претензией, однако, чтобы тот сочинил музыку к его самодеятельным пьесам. Альбенис с заказом справился более чем: с немыслимой скоростью написал не просто музыку к драматическим текстам, но создав целых три оперы – «Мерлин» (1895), «Генри Клиффорд» (1895) и «Пепита Хименес» (1896).

За два года три оперы, и среди них произведение для испанского театра эпохальное, названное авторитетным музыковедом Хуаном Коллетом «совершенным образцом испанской оперы» – «Пепита Хименес»! Тут и правда легко впасть в заблуждение относительно своего композиторского уровня. Заблуждение опасное уже тем, что перестаешь не только о чем-то задумываться и в чем-либо сомневаться, а даже подозревать нечто иное. Но в который раз пагубное для любого автора положение с непоколебимой убежденностью в собственной гениальности спас Париж! Париж, где в конце ХХ столетия франкисты (сторонники Цезаря Франка) бились с дебюссистами (сторонниками Дебюсси), где всякий автор числил себя в первостатейных новаторах, где что ни день, так очередное музыкальное открытие, где изобретались новые стили и тенденции искусства и где даже импрессионизм считался едва ли не вчерашним днем. В таком Париже волей-неволей почувствуешь себя провинциалом и пойдешь поучиться пару лет (1897 – 1898) к Венсану д’Энди и Габриэлю Форе в какую-нибудь «Схолу канторум». И это несмотря на то, что до «Схолы» уже занимался композицией и у Саломона Ядассона в Лейпциге, и у Франсуа Геварта в Брюсселе, и у того же Педреля в Барселоне. Ну а до всех этих занятий …

Вызов безликости бытия

Вообще до всего этого был небольшой городок в Каталонии – Кампродон, в котором и родился Исаак Мануэль Франсиско Альбенис. Родился и, на свою печаль, чуть ли не с пеленок обнаружил бесспорный музыкальный дар. Оттого на печаль, что отец, с самого начала вознамерившийся использовать талант вундеркинда по полной программе, безжалостно эксплуатировал сына, заставляя бесконечно заниматься и выдавать концерт за концертом. Ни детских игр, ни общения со сверстниками, ни школьных предметов и знаний. Тот типичный для чудо-ребенка случай, когда ни сна, ни отдыха измученной детской душе и неокрепшему телу от постоянной музыкальной муштры и выступлений.

В четыре года первое триумфальное выступление в столице Каталонии Барселоне; в семь – восторг в Париже и охи-вздохи французской профессуры по поводу слишком юного возраста мальчика, из-за чего он не может быть принят в консерваторию; зато в восемь – консерватория Мадридская; к десяти годам покорена вся Испания и половина Европы; в двенадцать в одиночку уплывает в Южную Америку, которая рукоплещет маленькому чуду. По достижении тринадцати отправляется на учебу в Лейпциг к Карлу Рейнеке (фортепиано) и Ядассону (композиция), откуда сбегает, не выдержав академических обязательств и норм. В пятнадцать – консерватория Брюссельская, где вновь проблемы со строгими фортепианными (класс Луи Брассена) и композиционными (класс Геварта) требованиями. Впрочем, все эти не дающиеся и не усваивающиеся академические ортодоксии и сложности нипочем, ибо впереди фантастический успех в Пуэрто-Рико, на Кубе и в США, все более крепнущая европейская слава блистательного пианиста-виртуоза и импровизатора, и в неполных двадцать – толпы поклонников и поклонниц, множество приглашений и увещеваний, сотни восторженных отзывов и рецензий. И тут еще мнение (в 1880-м), нисходящее прямо-таки с фортепианных небес: хвала, да еще какая, от Листа!

Ах, Лист, Лист, от всего громадного, щедрого, независтливого сердца раздаривающий, разбрасывающий, рассыпающий комплименты и заверения в беспрекословной ценности и незаменимости того или молодого дарования. Особенно если дарование это прибыло с европейской культурной периферии и поддержать необходимо было не только само дарование, но и формирующуюся в культурной периферии новую музыкальную традицию. И временами сам, безусловно, того не желая, Лист оказывал своей чрезмерной похвалой молодому дарованию не лучшую из услуг.

Ах, Лист, Лист, от всего громадного, щедрого, независтливого сердца раздаривающий, разбрасывающий, рассыпающий комплименты и заверения в беспрекословной ценности и незаменимости того или молодого дарования. Особенно если дарование это прибыло с европейской культурной периферии и поддержать необходимо было не только само дарование, но и формирующуюся в культурной периферии новую музыкальную традицию. И временами сам, безусловно, того не желая, Лист оказывал своей чрезмерной похвалой молодому дарованию не лучшую из услуг.

Фонтанирующий удачей и успехом талант, окруженный сонмом ослепительных дам и не считающий денег, живущий широко и безбашенно, ничего, кроме восхищения своими импровизациями не вызывающий, день и ночь напролет слышащий о себе одни лишь слова любви и благодарности. На пользу, вовремя ли «похвальная грамота» от Листа?

Но, как позднее Париж, так и тогда в судьбе Альбениса случилось немаловажное событие, положившее конец разгульному бытию и богемным компаниям. В роли Парижа выступила женитьба в 1883 году, в одночасье превратившая музыканта из заядлого прожигателя жизни в примерного мужа, а после рождения дочери Лауры и в заботливого, любящего отца.

Режим Альбениса упорядочивается, рабочий график становится организованным и размеренным, занятия фортепиано и сочинительством приобретают характер регулярный и ежедневный. И хотя по-прежнему импровизатор превосходит в нем автора-стратега, его творчество наполняется иными, более глубокими и парадоксальными пониманиями. Не случайно годы, проведенные в Мадриде (1885 – 1889), запомнились не только обожанием толпы, но и сравнением с Антоном Рубинштейном, причем как в сфере пианистической, так и в области композиции.

Еще более важным для испанской культуры оказалось серьезнейшее увлечение (и изучение) Альбенисом фольклора Андалусии, результатом чего явилось создание «Испанской сюиты», где, пожалуй, впервые в национальной музыке была показана возможность синтеза народной интонации и ритма с европейским композиционным опытом. Последовавшие в 1889-м гастроли по Европе свидетельствуют о расширении у Альбениса пианистического и композиционного кругозора. Гастроли эти не просто укрепили его славу непревзойденного импровизатора-виртуоза, но дали повод говорить о нем и как об оригинальном интерпретаторе музыки Скарлатти, Шопена, Листа, а также вдумчивом, ищущем авторе. Такое восприятие искусства Альбениса несколько отличалось от восприятия искусства другого, не менее известного и популярного в европейских столицах испанского музыканта – выдающегося скрипача и композитора Пабло Сарасате, так и не преодолевшего в своих произведениях внешнего этнографизма и экзотики.

Даже если исходить из того, что национальное – вымысел чисто человеческий, все равно, для чего-то ведь он возник. Можно этим вымыслом прикрывать все творимые на свете беззакония, можно вымыслом этим быть раздавленным, уничтоженным и сметенным, а можно благодаря этому вымыслу преобразить самого себя и свое искусство, преодолеть ограниченные внутри себя ресурсы, желать постоянного самообновления и совершенствования. И Альбенис, как Михаил Глинка, Станислав Монюшко, Бедржих Сметана или Эдвард Григ, выбирает в этом вымысле путь преодоления и совершенствования. Хотя из всех названных испанцу ближе всего норвежец, который также слыл большим докой в жанре романтической фортепианной миниатюры.

И все-таки, миниатюра миниатюрой, фольклор фольклором, гастроли гастролями, а Париж – это Париж! С 1894-го и до конца дней, покидая французскую столицу лишь иногда ради родной Испании, Альбенис в Париже. И здесь, несмотря на всю европейскую известность пианиста-солиста и успешность оперных постановок в Лондоне, Барселоне, Берлине и Праге, пришлось многое в своем творчестве пересматривать и заново постигать. Тесное общение с французскими мастерами, прежде всего, Дебюсси, Шоссоном, Дюка, занятия в «Схоле канторум» принесли ясное и конструктивное понимание музыкальной формы и структуры, где все меньше оставалось места импровизационным алогизмам и спонтанностям, где порывистость андалусских ритмов и интонаций регламентировалась композиционными принципами и правилами, где явное тяготение к гитарной виртуозной экспрессивности сдерживалось логикой драматургического движения и развития. Одновременно в Париже пришло и новое, более независимое отношение к тональности, гармонии, колористике, что отразилось не только в фортепианной музыке, но и в оркестровой сюите «Каталония», премьера которой в 1899-м вызвала значительный резонанс. Наряду с «Испанией» Шабрие «Каталония» признавалась лучшим симфоническим произведением на испанскую тему. А Дебюсси поразился «красочности и многогранности» альбенисовского опуса. Прозвучавшая же в 1906-м первая из четырех фортепианных тетрадей «Иберии» была приравнена по свежести музыкального языка и мысли к Сонатине Равеля!

Вместе с тем не один Париж Альбенису, но и Альбенис обогатил мир французского искусства. Особенно там, где речь шла о фортепианной музыке. Он не только привнес в парижскую жизнь огненный и темпераментный испанский образ, но и раздвинул горизонты фортепианного звука. После Альбениса стало модным вводить в пианистическую ткань гитарные приемы и ударные эффекты, напоминающие стук кастаньет, вклинивать развернутые импровизационные пассажи и имитировать тембры народных духовых инструментов. После Альбениса фортепианная миниатюра превратилась в нечто многоцветное, многообразное и многохарактерное. Дебюсси, слушая «Иберию», говорил, что «глаза закрываются, как будто от созерцания слишком большого количества картин». Казалось, еще немного, и утверждение испанского маэстро как одного из ведущих европейских авторов состоится безоговорочно, и что авторское творчество его будет играть все большую роль в развитии не только испанской, но и всей современной музыки. Будучи композитором глубоко национальным, Альбенис постепенно завоевывал и другое композиторское право: не принадлежать ни одному народу и ни одному времени, оставаясь, как всякий настоящий творец, современником всех времен и народов.

Вместе с тем не один Париж Альбенису, но и Альбенис обогатил мир французского искусства. Особенно там, где речь шла о фортепианной музыке. Он не только привнес в парижскую жизнь огненный и темпераментный испанский образ, но и раздвинул горизонты фортепианного звука. После Альбениса стало модным вводить в пианистическую ткань гитарные приемы и ударные эффекты, напоминающие стук кастаньет, вклинивать развернутые импровизационные пассажи и имитировать тембры народных духовых инструментов. После Альбениса фортепианная миниатюра превратилась в нечто многоцветное, многообразное и многохарактерное. Дебюсси, слушая «Иберию», говорил, что «глаза закрываются, как будто от созерцания слишком большого количества картин». Казалось, еще немного, и утверждение испанского маэстро как одного из ведущих европейских авторов состоится безоговорочно, и что авторское творчество его будет играть все большую роль в развитии не только испанской, но и всей современной музыки. Будучи композитором глубоко национальным, Альбенис постепенно завоевывал и другое композиторское право: не принадлежать ни одному народу и ни одному времени, оставаясь, как всякий настоящий творец, современником всех времен и народов.

Последний, так и недописанный опус – фортепианная пьеса «Наварра» (завершенная Деода де Севераком) – свидетельствует, что музыкант почти преодолел в себе «кризис импровизационности» и что музыка его с неуклонной силой подходит к высочайшей композиционной стройности, ясности и логичности. Перспектива вырисовывалась долгой и позитивной. Отныне он мог в своем творчестве как предвосхищать, так и воплощать возможность музыкального будущего. Вернее, не мог, а мог бы…

Последний, так и недописанный опус – фортепианная пьеса «Наварра» (завершенная Деода де Севераком) – свидетельствует, что музыкант почти преодолел в себе «кризис импровизационности» и что музыка его с неуклонной силой подходит к высочайшей композиционной стройности, ясности и логичности. Перспектива вырисовывалась долгой и позитивной. Отныне он мог в своем творчестве как предвосхищать, так и воплощать возможность музыкального будущего. Вернее, не мог, а мог бы…

Банальная истина, что за все в жизни рано или поздно приходится платить, в случае с Альбенисом звучит трагически. Суровое благодаря «стараниям» отца детство вундеркинда и беспечная удаль молодости сказались уже в 1898-м, когда пришлось отказаться от выступлений. Прощальным аккордом стал брюссельский успех в 1908-м. Далее – тяжелейшая многомесячная болезнь и попытка лечения на французском юге, в районе Нижних Пиренеев, в местечке Камбио-ле-Бен. Альбенис не дотянул десять дней до 49 лет. 18 мая 1909 года мир узнал о смерти знаменитого испанца. Музыканта, который всегда и во всем принимал лишь самостоятельные решения и избирал путь в соответствии с собственной интуицией и знанием. Музыканта, вся жизнь и все творчество которого были безоглядным вызовом серости, скучности и безликости бытия.

Поделиться: