Сравнение Билла Эванса и Сергея Рахманинова, думается, уместно, ибо эти гении в своих видах и жанрах музыки создали новое понимание фортепианного искусства. Величины вполне сопоставимые. Однако есть и другие параллели.

Поодаль от всего

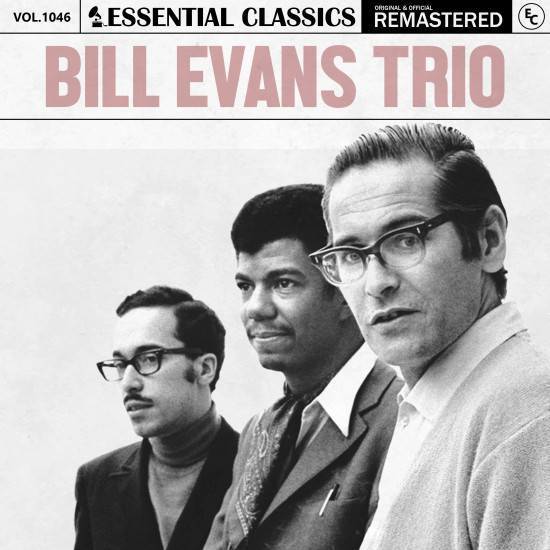

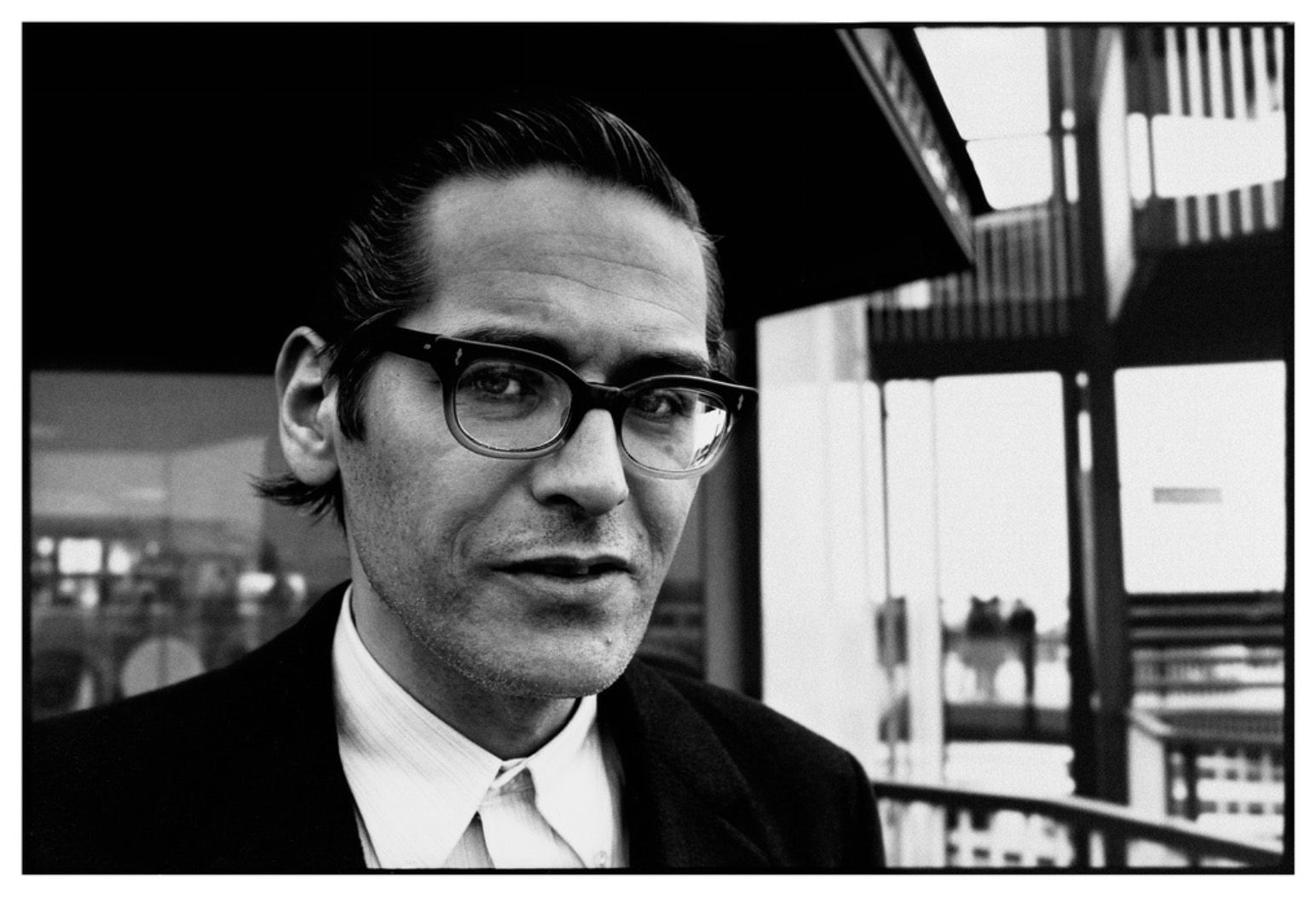

В джазе Уильям Джон Эванс (1929–1980), больше известный миру как Билл Эванс, был одним из самых образованных и эрудированных музыкантов, чье кредо – не эпатировать, а открывать в прежнем – ранее неизвестное, поднимать традицию на неведомый уровень. Он – человек бопа, постбопа, кул- и модального джаза, «третьего направления», соул-джаза, даже фьюжна, оставшийся… в стороне от всего этого. Он – человек фортепианных влияний Эрла Хайнса, Арта Тэйтума, Бада Пауэлла, Телониуса Монка, однако и эти влияния в итоге ушли и растворились. Он – человек Баха, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, вот только и тут все поодаль. Он – человек полиритмии и политональности Мийо и Стравинского, сумевший меж тем переиначить оба принципа на свой лирическо-свинговый лад. Он явно человек Дебюсси и Равеля, свидетельство чему – напоенная импрессионистическими красками гармония, но его специфически джазовая ритмическо-блок-аккордовая с басово-унисонным усилением «биг-бэндовская» интерпретация импрессионизма ни с чем не схожа. Он – если не создатель, то перевернувший представления о том, что ныне принято называть классическим джаз-трио (jazz trio, или piano trio), превративший трио в нечто большее, чем просто камерный жанр, наделивший «группу поддержки» (контрабас и ударные) самостоятельной функцией, придумавший идею «тройной импровизации», где каждому отведено свое независимо-импровизационное место, и, однако, остающийся, как и положено в традиционном трио, его неизменным лидером и вдохновителем. Он, пожалуй, самый влиятельный пианист в джазовой истории, и даже если ему просто подражать, все одно – можно и прославиться, и неплохо заработать; ряд его тем приобрели статус классических джаз-стандартов; его слава была велика и серьезна, а он до конца жизни так и не преодолел комплекс неуверенности.

Комплекс неуверенности

Как-то мой коллега-пианист обмолвился, что для джазмена с приставкой «великий» Эванс познакомился с джазом довольно поздно. И это действительно так, если сравнивать его с великими черными музыкантами, вскормленными этой традицией. Билл впервые услышал джазовые пьесы в 12-летнем возрасте. Правда, попал сразу на оркестры высшего пилотажа – биг-бэнды Томми Дорси и Гарри Джеймса. Ну а после все пойдет семимильными шагами, да такими, что начинающий джазмен станет выступать в группах весьма солидных.

Как-то мой коллега-пианист обмолвился, что для джазмена с приставкой «великий» Эванс познакомился с джазом довольно поздно. И это действительно так, если сравнивать его с великими черными музыкантами, вскормленными этой традицией. Билл впервые услышал джазовые пьесы в 12-летнем возрасте. Правда, попал сразу на оркестры высшего пилотажа – биг-бэнды Томми Дорси и Гарри Джеймса. Ну а после все пойдет семимильными шагами, да такими, что начинающий джазмен станет выступать в группах весьма солидных.

До середины 1950-х говорить об Эвансе, активно постигающим азы и навыки джаза, можно было лишь как о музыканте, подающем надежды. И это очередная эвансовская «запоздалость», так как в джазе к 25 годам многие вступают в пору зрелости (а то и пика достигают). Хотя сам Эванс считал, что какие-то моменты его будущего стиля закладывались уже тогда, особо выделяя гастроли с Билли Холидей – певицей, одной из первых внедрявшей в вокальные импровизации инструментальную сложность и виртуозность. Пожалуй, в этом есть доля истины, так как последующая неординарность эвансовской фразировки и ритмо-перебивов могла зародиться во время работы с Холидей, отличавшейся как раз экспериментами с ритмом и интонированием. Еще одной необычностью «дозвездных» лет стало появление (во время службы Билла в армии) мелодии Waltz for Debby – наверное, наиболее узнаваемой и тиражируемой темы американского пианиста, посвященной племяннице и получившей статус классического джазового стандарта. К слову, армейская служба – самые тяжелые годы для Эванса, и не только потому, что, подвергаясь постоянным насмешкам, он заработал «комплекс неуверенности», но и потому, что (и это явилось трагедией всей его жизни) пристрастился к наркотикам.

Однако не будем о печальном. А будем вот о чем: Эванс работал со многими большими музыкантами и наверняка немалому научился, и все-таки, на наш взгляд, есть всего несколько имен, оказавших на него ключевое влияние.

Имена и имя

И начнем с имени, весьма ценимого в кругу специалистов. Это композитор, пианист, но прежде – крупнейший теоретик джаза Джордж Рассел. Человек, доказавший, что модальность (в частности, лидийский лад) в джазе более соответствует тональным принципам, нежели традиционный мажор, а также разъяснивший, сколь перспективным может быть в джазе контрапункт, соединенный с импровизационным началом, и убеждавший, что джаз и классика могут сосуществовать в некоем единстве.

И начнем с имени, весьма ценимого в кругу специалистов. Это композитор, пианист, но прежде – крупнейший теоретик джаза Джордж Рассел. Человек, доказавший, что модальность (в частности, лидийский лад) в джазе более соответствует тональным принципам, нежели традиционный мажор, а также разъяснивший, сколь перспективным может быть в джазе контрапункт, соединенный с импровизационным началом, и убеждавший, что джаз и классика могут сосуществовать в некоем единстве.

Вторая личность, в определенной мере повлиявшая на нашего героя, – точнее, на его фортепианный стиль, – англо-американский пианист Джордж Ширинг. Правда, влияние это в одном-единственном числе, а именно – в так называемой блок-аккордовой технике игры. Это когда основная мелодия одновременно воспроизводится в нижнем регистре, включаясь в движение гармонической, чаще всего септаккордовой поступенности. При этом правая рука, ведущая мелодию, также звучит аккордово. Возникает эффект параллельного мелодико-гармонического хода, где руки расположены столь близко, что порой на слух не отличить правую от левой. Используя блок-аккордовую технику, Эванс умудряется разнообразить ее то вариационными, то импровизационными элементами, смещая и сдвигая сильные и слабые доли (тогда как правило блок-аккордики – выделение сильных долей мелодии), вклинивая иные гармонические краски и звучности. В итоге в игре Эванса возникает удивительная многослойность интонационного, гармонического, ритмического и импровизационного начал.

Третьим человеком, чья роль для Эванса существенна, – новатор из первейших: Майлз Дэвис. Хотя тут не все однозначно. Дэвис, безусловно, значительно расширил эвансовские представления о джазовой музыке, прежде всего, дав более широкое толкование джазовой модальности, распространив ее на все параметры музыкальной ткани: от интонации до построения формы, от гармонического языка до полиладовых импровизаций, от эпизодов сольных до фрагментов ансамблево-полифонических. Влиянием Дэвиса следует объяснить и то, что у Эванса исчезает присущая ему тогда излишняя сентиментальность и (как «кулуарно» говорили) «слащавость». Помимо этого, играя в ансамбле Дэвиса, пианист услышал, сколь разнообразен и необычен в джазе может быть ритм, превозмогающий собственные границы пусть и важной, но все-таки сопроводительной функции и становящийся одним из центральных элементов композиционной мысли. И вместе с тем выскажу предположение, возможно, спорное: для джаза стало большой удачей, что Эванс с Дэвисом вскоре расстался, ибо взял от него все, что можно было взять, и в дальнейшем авторитарность Дэвиса привела бы, учитывая склонность пианиста к внутреннему сомнению, к не самым позитивным последствиям.

Зато игра и творческое общение Эванса с контрабасистом Скоттом Лафаро – сплошь позитив и благодать. Правда, речь тут исключительно о жанре джазового трио, но эвансовское новаторство в нем столь обширно, что переоценить невозможно. Чтобы чуть лучше понять вклад контрабасиста в новое осознание джазового трио, стоит сказать, что контрабас благодаря игре Лафаро стал в трио если не равным, то вполне конкурентным партнером солирующему фортепиано. Отметим в трио и роль ударника Пола Мотиана, сочетавшего прямые ритмо-ударные обязанности со свободным контрапунктом и импровизационными вклиниваниями, ломающего стабильно ритмический характер ударной ритмо-кладки и местами превращающего ансамблевую игру в увлекательнейшую перекличку-состязание.

Поток лирики

Как уже говорилось, Эванс был не из революционеров, он относился к тем, кто творит историю постепенно. Если, к примеру, в начале пути его пьесы в формальном плане встраивались в традиционную джазовую схему – тема, импровизация, возвращение к теме, – то по мере развития они вырастали до сложных многочастных композиций со множеством событий, образов, структурных поворотов, мелодических линий и интонаций, ритмо-гармонических элементов, импровизационных ходов, где каждому был предписан индивидуальный (музыкальный) нарратив, обобщаемый в финале. Хотя все-таки более верное и точное определение в отношении Эванса, пусть и расхожее, – балладность. Действительно, слушая мастера, словно слушаешь поэтичную, философскую, по-разному структурированную, то спокойную, то взволнованную, то повествовательную, то открыто эмоциональную, но чаще – лирическую балладу.

Как уже говорилось, Эванс был не из революционеров, он относился к тем, кто творит историю постепенно. Если, к примеру, в начале пути его пьесы в формальном плане встраивались в традиционную джазовую схему – тема, импровизация, возвращение к теме, – то по мере развития они вырастали до сложных многочастных композиций со множеством событий, образов, структурных поворотов, мелодических линий и интонаций, ритмо-гармонических элементов, импровизационных ходов, где каждому был предписан индивидуальный (музыкальный) нарратив, обобщаемый в финале. Хотя все-таки более верное и точное определение в отношении Эванса, пусть и расхожее, – балладность. Действительно, слушая мастера, словно слушаешь поэтичную, философскую, по-разному структурированную, то спокойную, то взволнованную, то повествовательную, то открыто эмоциональную, но чаще – лирическую балладу.

Гармоническое новаторство Эванса тоже из разряда не самых радикальных, но вместе с тем оказавшее одно из определяющих влияний на аккордику и гармонический язык нескольких поколений джазовых пианистов. Например, идея «неполных гармоний», когда один из тонов аккорда – чаще басовый, реже терцовый или квинтовый – доверяется партии бас-гитары, но зато сам пианист, освобожденный от необходимой аккордово-гармонической обязанности, волен насыщать и добавлять разные, порой имеющие мало общего с движением гармонической мысли звуки или звучности.

Или, что не менее своеобразно, – сочетание простой аккордики с многопластовыми (даже кластерными) гармоническими вертикалями, причем зачастую в пределах одного-двух тактов. Или – усложненная гармонизация каждого тона мелодии, придающая даже стандартной теме неожиданно свежее и непредвиденно красочное звучание. Или – полимодальность гармонической ткани за счет основных тонов того или иного лада, да еще и вплавление в эту полимодальную ткань элементов мажоро-минорной аккордики. Или, что для джаза того периода было нетипичным, – удивительные модуляционные переходы, перепады и сдвиги, отчего возникал эффект «нового начала», или «смены направления», или «нового образа, эмоции, характера». Но, пожалуй, самым новаторским и прогрессивным оказалось активное применение в эвансовской гармонии квартовости и квартовых последовательностей, что наибольшим образом обогатило (и расцветило) модальные и ладотональные принципы музыки Эванса.

Пианист постоянно экспериментировал и с ритмом, всякий раз неодинаково ритмизуя одну и ту же мелодию и тем самым прямо по ходу создавая нечто необычное и оригинальное; он легко дробил интонации и структуры, изощренно играя со сменой долей и размеров, перемежая, переставляя, смещая ритмические акценты, паузы, синкопы. Для Эванса это была та самая бесконечная вариативность, без которой невозможно свободно импровизировать и мыслить. Его ритмо-уникальность заключалась еще и в том, что он использовал двуручную полиметрию: в правой руке один размер, в левой другой. Вроде ничего сложного. Но вот только разнометричность эта – не в расписанном нотном варианте, а в момент импровизационных «неуправляемостей» и «неконтролируемостей». Для эвансовской ритмики актуальны два принципа: ритмическая нестабильность (когда все меняется почти мгновенно) и ритмическо-полиритмическое нарастание (когда по мере развития происходят трансформационные усложнения и усиления). Однако расползтись, превратиться всему этому в хаос и сумятицу не дает, прежде всего, академическое образование пианиста, в ключевой момент суммирующее и структурирующее поток эвансовской лирики.

Что еще?..

Если собрать сказанное нами об Эвансе, то все это вместится в одну его импровизацию. О ней, импровизации Мастера Билла, можно рассуждать долго и длинно. Но скажу лишь одно: импровизации Эванса чем-то напоминают литературу Марселя Пруста, где легкое колыхание шторок, скрип двери, запах грушевого сада, аромат свежей булочки… становятся поводом к такой цепи воспоминаний и ассоциаций, уносят к таким далям и высям, что теряется ощущение реального времени и пространства. И тогда возникает особое – прустовское измерение духа и жизни. Так и здесь: тема, мелодия, интонация, фраза, оборот, нота и далее – особый эвансовский мир с его звуком, памятью, пространством и временем, эвансовский музыкальный дух и музыкальное бытие.

Если собрать сказанное нами об Эвансе, то все это вместится в одну его импровизацию. О ней, импровизации Мастера Билла, можно рассуждать долго и длинно. Но скажу лишь одно: импровизации Эванса чем-то напоминают литературу Марселя Пруста, где легкое колыхание шторок, скрип двери, запах грушевого сада, аромат свежей булочки… становятся поводом к такой цепи воспоминаний и ассоциаций, уносят к таким далям и высям, что теряется ощущение реального времени и пространства. И тогда возникает особое – прустовское измерение духа и жизни. Так и здесь: тема, мелодия, интонация, фраза, оборот, нота и далее – особый эвансовский мир с его звуком, памятью, пространством и временем, эвансовский музыкальный дух и музыкальное бытие.

Что еще можно об Эвансе? Пожалуй, то, что стал он первооткрывателем в джазе и в такой набирающей тогда серьезный вес сфере, как студийная запись. Эванс первым из мира неакадемической музыки осуществил в студии многоканальную запись, записывая в разных версиях самого себя, а после, сводя дорожки вместе, перезаписывая заново и вступая таким образом в диалоги с самим собой и одновременно выступая в разных фортепианных ипостасях. (В истории джаза это могло бы назваться: Дуэты Эванса с Эвансом.) Два его сольных альбома Conversations with Myself (1963) и Further Conversations with Myself (1966) по сей день являются «многоканальной фортепианной классикой».

Вообще же, за свою недолгую жизнь пианист создал такое количество дисков, что вполне могло бы потянуть на «энциклопедию джаза». Одних только тех, где он выступает в качестве руководителя и солиста, наберется порядка 60-ти! Что уж об иных, где Эванс играет как ансамблист, – прибавьте еще пару десятков. А если учесть, что начал он записываться в возрасте 28 лет, а финальный альбом сыграл в год смерти, в 51 год, то получится, что весь его «звукозаписывающий век» ограничен сакральным числом 33. И столько успеть!..

Мне сложно выделить какие-то отдельные, как принято говорить, переломные, поворотные, эпохальные диски-альбомы Эванса. Потому что таковых, на мой взгляд, не менее полутора десятков. Так что, думаю, это тема отдельного многотомника.

Что еще не успелось о пианисте? Что родился в интернациональной семье. Отец – валлиец, хозяин поля для гольфа, нрава грубого и агрессивного, от кого в детстве надо было убегать и прятаться. Мать – из карпатских русинок, и ей был предан всегда. С одной стороны, протестант, с другой – православный. Сыграло ли это хоть какую-то роль в его судьбе? Скорее, нет, чем да. Имея большую популярность, ловеласом не слыл, был женат один раз; ценил хорошую литературу, предпочитая философскую, юмористическую и поэтическую. Был очень близок со старшим братом Гарри, и когда тот ушел из жизни (суицид), то впал в депрессию и пережил его всего на год. Вот только что все это для джаза?! У кого-то из мудрецов – подобное познается только подобным. У кого-то – только разное познается разным. Так и здесь: билл-эвансовское познается только билл-эвансовским.

Поделиться: