Чаще всего выделяют два ключевых аспекта — тотального, симультанного, плюралистического театра и «сферического, шарообразного времени». Об этом обязательно поговорим чуть позже, тогда как начать хочется с такого понятия, как прогресс. Насколько прогресс применим к искусству, музыке? Актуален ли он для хода музыкального движения? Или, в отличие от большинства областей человеческого бытия, прогресс в отношении искусства, музыки — некий нонсенс и нелепица?

Если вспомнить итальянского философа Бенедетто Кроче, то ни о каком прогрессе в музыке не может быть и речи, ибо Бах не есть прогресс по отношению к Палестрине, Моцарт — по отношению к Баху, Вагнер — к Моцарту, Шёнберг — к Вагнеру, Лигети — к Шёнбергу и т. д. Обратившись к немецкому коллеге Кроче — Хайдеггеру, обнаружим, что онтологическую сущность нашей жизни составляют не только «временность», «заброшенность» человека в этот «мир присутствия», но и «три структурные заботы: прошлое, настоящее и будущее». И каждая из этих забот — равноценна и не членима. И значит, и в общечеловеческом понимании прогресс между этими заботами весьма относителен. Наконец, следуя американскому поэту Эзре Паунду, для литературы прогресс вообще не имеет смысла, ведь на одной художественной площадке сосуществуют деды, отцы и внуки. И поди разберись, кто из них более прогрессивен?!..

Бернд Алоис Циммерман (1918–1970) — композитор, музыковед, мыслитель, всем своим сложным жизненным путем пришедший к аналогичному осознанию прогресса в музыке. Через фронт и катаклизмы Второй мировой, через тяжелейшее крушение Германии, через открытие и принятие радикальных новаций молодых дармштадтцев, через ощущение поколенческого с ними диссонанса, через разрыв с диктатом дармштадтских доктрин и постулатов, через жесткую критику, долгое замалчивание и игнорирование своего творчества, через непримиримое противостояние с «неистовым» Штокхаузеном, через поиск и обретение ни на кого не похожего собственного языка, мышления и мировоззрения. И что в итоге?

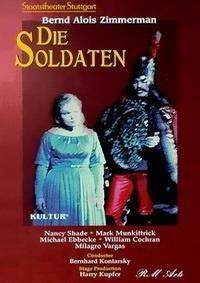

Вот одна из последних фраз Шопенгауэра: «Закат моей жизни стал зарей моей славы». А вот — опера «Солдаты» и «Реквием по молодому поэту», принесшие к концу жизни Циммермана заслуженное признание. Однако гениальный философ дожил до 72-х и скончался от пневмонии, а композитор, так и не справившись с душевной хандрой и болезнью глаз, застрелился в своем доме в возрасте 52 лет (в августе 1970-го, вскоре после того, как пережил самоубийство другого самобытного мастера, поэта Пауля Целана).

Если предположить, что Галилей знал, что рано или поздно истина восторжествует, потому и отрекался, а Бруно не столько знал, сколько верил и оттого за свои убеждения и пошел на костер, то Циммерман, скорее, избрал выбор Бруно... Десятилетия непризнания и отторжения, при всей кажущейся внутренней непоколебимости, привели при нарастающих трудностях к выбору одного-единственного исхода. Того, который представлялся единственно верным, единственно мотивированным.

Размышляя о выборе Циммерманом исхода своей жизни, вспомнил еще рассуждение Кьеркегора о самоубийце и аскете. По мысли датского философа, именно самоубийца проповедует волю в жизни, ибо всеми силами бежит от жизненных сложностей, невзгод, несчастий, стремясь к радости, успехам и наслаждениям, которых не может достичь. Тогда как аскет, отрицая все радости бытия, живет, умерщвляя в себе все жизненное и счастливое.

Размышляя о выборе Циммерманом исхода своей жизни, вспомнил еще рассуждение Кьеркегора о самоубийце и аскете. По мысли датского философа, именно самоубийца проповедует волю в жизни, ибо всеми силами бежит от жизненных сложностей, невзгод, несчастий, стремясь к радости, успехам и наслаждениям, которых не может достичь. Тогда как аскет, отрицая все радости бытия, живет, умерщвляя в себе все жизненное и счастливое.

Отчего столь немало места отвел словам о смертельном выборе Циммермана? Да потому, что тема смерти, тема конца волновала его на протяжении всего творчества. И в «воображаемых балетах», особенно в «Музыке к застолью короля Убю», где понятие тирании и смерти сливаются в единое целое, и в «Солдатах» с их гуманистическим протестом против смерти-войны, и в «Реквиеме» с переплетением судеб мира и судеб поэтов-самоубийц, и в финальном опусе на тексты Екклесиаста и «Легенды о Великом инквизиторе» из «Братьев Карамазовых», после чего и последовал трагический выстрел. Всему свое время, всему свой срок... Порой кажется, что слова эти могли бы выразить и суть музыкального мира Циммермана, и его восприятие смерти как бессилия перед ней человека. И думается, что в этом понимании, в этом осознании сказалась и трагичность, и глубокая философичность циммермановского искусства, так как Циммерман при всей полиисторичности музыкального мышления был, прежде всего, философом, а не историком. Ведь если в истории всякий раз при малейших переменах все становится изменчивым, неустойчивым, разным, то в философии во все времена и эпохи — демонстрация одного и того же. И можно предположить, от этой «демонстрации одного и того же» и циммермановское «шарообразное время» с его слиянием времен и эпох, и циммермановский плюралистический театр, вбирающий в себя несочетаемое.

«Шарообразное, сферическое время» Циммермана... Время — одна из трех вещей в человеческом бытии, которая дана нам априори и которая всегда вечна и неизменна. Две остальные — пространство и идеи. Но мы сейчас о времени. Точнее, о времени нелинейном, целостном и неделимом, сплавляющем в себе прошлое, настоящее, будущее, времени всеохватном и всеедином. Времени, благодаря которому человеческая природа, постоянно разрушаясь и самоуничтожаясь, тем не менее всегда выживает и сохраняется. И понятно, что в таком толковании времени Циммерман не был первопроходцем, ибо, скорее всего, развивал философские «идеи времени» Бергсона, Гуссерля и Хайдеггера. И как тут не вспомнить загадочную мысль Блаженного Августина о том, что тот, кто слишком пытается распознать суть вещей, в конце концов перестает видеть не только сами вещи, но и безмерное время этих вещей?!.. Разгадывать тайный смысл этой фразы не берусь, но согласитесь, что-то необъяснимо циммермановское в этом есть!

Да и в искусстве, литературе «идея всевременности» имеет свое место. В тех же картинах Магритта или Дали, прозе Джойса, Фолкнера или Борхеса, поэзии Паунда или Анри Мишо. Однако, в отличие от всех названных, у Циммермана было одно перед ними фундаментальное преимущество. Он мог одномоментно, в едином вертикальном срезе, воочию, зримо и слышно воплотить соединение разных времен и эпох. Потому что лишь в музыке возможно на одном партитурном листе и звучанием одного только оркестра представить сразу «прошлое-настоящее-будущее». Когда цитаты композиторов Средневековья, барокко, классицизма, романтизма, авангардизма и джаза могут прозвучать совместно, нагромождаясь друг на друга в концентрированно-звуковом пространстве. Пространство… И к этой априорности мы еще вернемся...

Да и в искусстве, литературе «идея всевременности» имеет свое место. В тех же картинах Магритта или Дали, прозе Джойса, Фолкнера или Борхеса, поэзии Паунда или Анри Мишо. Однако, в отличие от всех названных, у Циммермана было одно перед ними фундаментальное преимущество. Он мог одномоментно, в едином вертикальном срезе, воочию, зримо и слышно воплотить соединение разных времен и эпох. Потому что лишь в музыке возможно на одном партитурном листе и звучанием одного только оркестра представить сразу «прошлое-настоящее-будущее». Когда цитаты композиторов Средневековья, барокко, классицизма, романтизма, авангардизма и джаза могут прозвучать совместно, нагромождаясь друг на друга в концентрированно-звуковом пространстве. Пространство… И к этой априорности мы еще вернемся...

Впрочем, прорыв в «шарообразное время» стал для Циммермана не только открытием, в музыке новаторским, не только обретением авторского языка, не только новой музыкальной философией, но и прорывом из-под пресса схем и ограниченно структурных технологий Дармштадта. Прорыв, приведший в итоге к положению аутсайдера, — композитора, чье творчество отныне становится предметом если не насмешек, то снисходительных рецензий; прорыв, как ни крути, и приведший Циммермана к пистолетному выстрелу. А нешуточная вражда со Штокхаузеном оказалась столь принципиальной и безапелляционной, что вышла далеко за рамки чисто вербальных жестов. В той же «Музыке к застолью короля Убю» Циммерман выводит Штокхаузена в образе короля-садиста-узурпатора-убийцы, сбрасывающего крюком через отправной люк всех, кто в чем-то не согласен с тираном, — сбрасывающего в финале этого «черного балета», в марше, носящем название «Мозгодробильный марш» и с цитатами из «Полета валькирий» и берлиозовского «Шествия на казнь». И все это на фоне непрерывно-остинатного «вдалбливания» аккорда из штокхаузеновского Klavierstück IX. Вот только вражда эта сильнее отразилась на участи Циммермана: большинство музыкантов в ней было на стороне новаторского Штокхаузена, а не постоянно апеллирующего к традиции его оппонента. Ну а слова о Циммермане немецкого радикала — что в его музыке то старое, с «чем он работал и монтировал в свою музыку, всегда воздействует сильнее, чем то новое, что сочинял он сам», — стали определяющими в отношении творчества Циммермана и для коллег-композиторов, и для отряда критиков-авангардистов. Поэтому правы те, кто считает: на трагический выбор Циммермана наложили отпечаток и десятилетия противостояния с Штокхаузеном.

Однако перейдем от «шарообразного времени» к циммермановскому плюра-театру. И, значит, перейдем от априорности для Циммермана времени к априорности для Циммермана пространства. Ибо циммермановский плюра-театр, при всем своем наслоении и смешении времен, более всего — огромное художественно-музыкальное пространство, словно вступающее в конфликт с хайдеггеровским тезисом: «пространство расщеплено на места». В плюра-театре пространство не расщепляется на места, оно единоместно для самых противоположных стилей, видов, жанров, технологий, тембров и языков. Хотя истоки идеи плюра-театра зарождались не в театральных, а в инструментальных экспериментах композитора. Тех самых, которые позднее Циммерман обозначит так: «плюралистическая звуковая композиция». Причем наиболее ранний подобный опыт представлен еще в период дармштадских увлечений композитора в Концерте для скрипки (1950) и Концерте для трубы (1954). В последнем серийность становится методом развития темы, близкой спиричуэлу. Когда же в 1958-м Циммерман в том же Дармштадте показывает Кантату для виолончели с оркестром (Canto di speranza), где пуантилизм сочетается с красивой мелодической линией, то дармштадтцы такого «падения нравов» не прощают. Однако Циммерман идет далее — в Сонате для виолончели (1960), фортепианном трио «Присутствие» (1961), но более всего — в «Диалогах» для для 2-х фортепиано с оркестром (1960), где впервые воплощает опыт сугубо коллажного письма.

Однако перейдем от «шарообразного времени» к циммермановскому плюра-театру. И, значит, перейдем от априорности для Циммермана времени к априорности для Циммермана пространства. Ибо циммермановский плюра-театр, при всем своем наслоении и смешении времен, более всего — огромное художественно-музыкальное пространство, словно вступающее в конфликт с хайдеггеровским тезисом: «пространство расщеплено на места». В плюра-театре пространство не расщепляется на места, оно единоместно для самых противоположных стилей, видов, жанров, технологий, тембров и языков. Хотя истоки идеи плюра-театра зарождались не в театральных, а в инструментальных экспериментах композитора. Тех самых, которые позднее Циммерман обозначит так: «плюралистическая звуковая композиция». Причем наиболее ранний подобный опыт представлен еще в период дармштадских увлечений композитора в Концерте для скрипки (1950) и Концерте для трубы (1954). В последнем серийность становится методом развития темы, близкой спиричуэлу. Когда же в 1958-м Циммерман в том же Дармштадте показывает Кантату для виолончели с оркестром (Canto di speranza), где пуантилизм сочетается с красивой мелодической линией, то дармштадтцы такого «падения нравов» не прощают. Однако Циммерман идет далее — в Сонате для виолончели (1960), фортепианном трио «Присутствие» (1961), но более всего — в «Диалогах» для для 2-х фортепиано с оркестром (1960), где впервые воплощает опыт сугубо коллажного письма.

Музыкальный язык Циммермана, преодолевая условности музыкальных стилей и технологий, все более масштабируясь, становится некоей композиторской культурологией искусства, что находит свое подтверждение в еще одном предвестии плюра-театра — «воображаемых балетах». «Воображаемых» оттого, что до появления хореографа Джона Кранко Циммерман не нашел человека, способного воплотить его замыслы, поэтому всю хореографию слушатель должен был додумывать самостоятельно. То есть «воображаемый балет» — это инструментальный опус, на музыку которого накладывался «балет слушателя». Лишь с приходом в 1960-е Кранко термин «воображаемый» для хореографической музыки Циммермана перестает быть актуальным. Но два ранних «воображаемых балета» — «Контрасты» (1953) и «Перспективы» (1955) — были явным шагом к будущему тотальному театру. И хотя композитору так и не удалось воплотить свою идею балета как «сверхкомплексного искусства», намеченную в «Контрастах» и «Перспективах», идея эта была развита и воплощена в его исторической для всего искусства опере «Солдаты».

Если дозволительно вольное толкование кантовской «вещи в себе», то идея тотального, плюралистического искусства, рожденная как «вещь в себе» в балетно-инструментальных экспериментах немецкого мастера, превозмогла себя, явила свою сущность и обрела свободу в синтетическом пространстве циммермановской «сверхкомплексной» оперы. Однако чтобы поведать обо всех новациях «Солдатов», не хватит и нескольких томов текста. Поэтому просто отметим: то, что композитор мечтал воплотить (приведем развернутую авторскую цитату — «все элементы театра движения, кинематографические эффекты, различные шумы, лингвистические соноры, электронную музыку и другое. Все это должно мобилизоваться в большую пространственно-временную структуру, порядок которой установит музыку как всеобъемлющую форму временного порядка вообще»), он постарался реализовать в этом сценическом опусе. Где прошлое, настоящее и будущее сливаются, где цитируется и коллажируется музыка от Dies irae и «Страстей по Матфею» Баха до фольклорной песни и джаза, где наряду с традиционным оперным арсеналом используются электроника, киноряд, звукоусилители, рассеянные по сцене и зрительному залу средства мультимедиа, где всякому действу найдена собственная музыкальная форма, — например, форма чаконы, токкаты, ричеркара, и где все эти формы новаторски скреплены и вплавлены в единое сериально-композиционное поле. «Солдаты» Циммермана, возможно, единственный в истории музыки удачный опыт, в котором синтез разных, противоположных музыкальных культур, традиций, стилей, технологий, формальных принципов, различных осознаний роли тембра, вокала, оркестра, ансамбля представлен в целостно-органичном музыкальном пространстве. Пространстве, композитором не просто созданном и сочиненном, но собранном и точно организованном. Неслучайно даже такой противник любых постмодернов и полистилистик, как Эдисон Денисов, говорил: «Единственный композитор <…> стиль мышления которого я принимаю полностью, это Бернд Алоис Циммерман.

К сожалению, заданные рамки не позволяют поговорить о еще одном плюра-шедевре Циммермана — «Реквиеме по молодому поэту», так как здесь, помимо идеи «шарообразного времени», использования восьми разных языков, мифологических, библейских, поэтических, прозаических и политических текстов, конкретных шумов и записей, музыкальных цитат и аллюзий, новаторски и парадоксально решается соотношение вербального и музыкального, речевого и тембрового. К слову, ряд исследователей именно это соотношение считают ключевым в творчестве композитора.

К сожалению, заданные рамки не позволяют поговорить о еще одном плюра-шедевре Циммермана — «Реквиеме по молодому поэту», так как здесь, помимо идеи «шарообразного времени», использования восьми разных языков, мифологических, библейских, поэтических, прозаических и политических текстов, конкретных шумов и записей, музыкальных цитат и аллюзий, новаторски и парадоксально решается соотношение вербального и музыкального, речевого и тембрового. К слову, ряд исследователей именно это соотношение считают ключевым в творчестве композитора.

Но не сказать, пусть и коротко, о Циммермане и джазе, Циммермане и его отношении к джазовому миру непозволительно. Ибо джаз для композитора был выразителем: как иных композиционных и исполнительских рефлексий и возможностей, иной энергии и экспрессии, прорывом для все более самозамыкающейся академической традиции во что-то новое и перспективное, носителем некоей глубинной музыкальной первозданности — так и воплощением в искусстве права свободы, права собственного нестандартного выбора, права выхода за пределы заданного и предопределенного (судьбой, композитором, высшей силой?). И связующим элементом между импровизационным полетом и нотозаписью Циммерман видел алеаторику, способную хоть как-то примирить и хоть как-то соединить точность фиксации со свободой исполнения. Плюс — интернациональный климат джаза, возникшего как продукт уникального смешения культур различных народов, явно соответствовал циммермановским синтетизмам и плюрализмам. Плюс — сотрудничество на протяжении многих лет со столь высокообразованными джазменами, как Манфред Шуф и Александр фон Шлиппенбах, наверняка познакомивших композитора не только с кул- и фри-джазом, но и поисками мастеров «третьего течения», где джазмены во главе с Гантером Шуллером искали оригинальные решения по сплаву музыки академической и джазовой. Видимо, в каком-то смысле джаз для Циммермана был явлением не только музыкальным, но и философским как некая персонификация человеческого побега от бессилия перед чем-то фатальным и финальным.

Мне бы очень хотелось однажды снова вернуться к тексту о Циммермане, так как многое о нем просто не успелось... Впрочем, что это — не успелось? Уж не сама ли жизнь циммермановская?

Поделиться: