Для режиссера Константина Балакина это третий опыт взаимодействия с вагнеровскими опусами. После «Нюрнбергских майстерзингеров», поставленных реалистично и пышно, и аскетичного «Тристана» (обе работы – в Мариинском театре: первая – на Новой сцене, вторая – в Концертном зале), он, очевидно, нашел собственный ключ к сочинениям байройтского кудесника. Новый спектакль Балакин и его команда решили в минималистической эстетике.

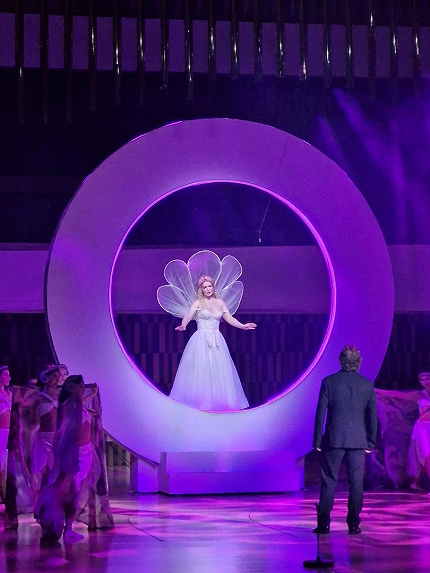

…Под серебряными трубами органа на сцене развесили еще две «гирлянды» таких же труб – получился своего рода занавес, поднимая и опуская который, проецируя на него световые потоки, постановщики и создавали пространственные решения спектакля, формируя локации мизансцен, и усиливали мистически-волшебную атмосферу, присущую ярчайшему опусу Вагнера. С балкона, на котором статично располагался хор (певший по нотам), спускалась белоснежная пологая лестница – широкая, торжественная, по-своему повторяющая изгибы панелей зала-трансформера. В центре сцены располагалась массивная декорация, представлявшая собой подиум с укрепленным на нем вертикально гигантским кольцом: именно оно выступало в первом акте в роли входа в грот Венеры и одновременно – троном богини, во втором это был портал для входа в прославляемый чистой Елизаветой сакральный Вартбургский зал.

Тема кольца как символа вечности (и, конечно, как отсылка к главному творению композитора) была максимально усилена за счет обилия светящихся обручей, которые в качестве инсигний носили на себе рыцари-миннезингеры. У падшего Тангейзера кольцо не фосфоресцировало, что говорило о закате его творческого горения, подпорченного соблазнами языческих культов. Более того, в самом начале оперы кольцо главного героя и вовсе было сломанным пополам, и только возвращение в Вартбург сделало его вновь цельным (но не сияющим). С кольцами манипулировали весь спектакль – миманс выполнял с ними набор гимнастических упражнений, что навевало мысль об античной гармонии и совершенстве небесного по происхождению искусства (по правде, ритмизированных движений с обручами порой было многовато).

На фоне белых минималистических декораций эффектно смотрелась черно-белая гамма костюмов героев. Кавалеры были одеты в смокинги, ландграф Генрих Тюрингский – во фрак, у всех – белые манишки, и лишь Тангейзер – полностью в черном. Обе дамы – и голубка Елизавета, и грешница Венера – в белоснежном; у последней за спиной огромные крылья, как у королевы эльфов, вторая в финале наденет венчальную фату, которой ей так никогда и не удастся воспользоваться по назначению. Белый костюм героинь словно намекал, что они – альтер эго друг друга в сознании героя, который жаждет и высокого, и низкого одновременно. Кроме элементов волшебного у богини и ее окружения (виллис и козлорогих фавнов), в костюмах всех прочих персонажей чувствовалась явная отсылка к парадному бальному платью середины XIX века, к временам самого Вагнера: красавица Елизавета была одета в стиле бидермайер.

Музыкально «Тангейзер» тоже, в общем-то, получился. В первом акте Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина звучал чуть вяловато и несобранно – не хватало тонуса, особой энергетики в этой экстатической музыке. В двух последующих актах оркестр обрел лучшую форму, а сопровождение певцам было корректное, баланс соблюдался, что в затратной для голосов вагнеровской музыке дело архиважное. Отлично выступил Русский хор им. Свешникова (хормейстер Екатерина Антоненко), порадовав стройным пением и холодноватым, «немецким» звуком.

На высоте оказались и вокалисты: каст второго дня исполнения сочетал именитых солистов столичных театров с пока безвестной молодежью – участниками проекта OperaCall, но непреодолимой пропасти не чувствовалось, в целом исполнение отличал хороший ансамбль. Ожидаемо блистал мариинец Сергей Скороходов в титульной партии, у которого она давно и прочно сделана в стенах родного театра: даже несмотря на нездоровье (солист не раз подкашливал в паузах), звучал он ярко и эффектно. Прочувствованно и идеально по вокалу исполнил знаковую партию Вольфрама станиславец Антон Зараев – море наслаждения принес не только знаменитый романс его героя, но и весь образ – вся партия. Роскошный бас – глубокий, фактурный, тембрально богатый – предъявил Георгий Екимов в партии ландграфа Германа. В коротком соло партии Вальтера порадовал тенор Юрий Махров (ранее выступавший под фамилией Ростоцкий) – звонкостью звучания и изяществом фразировки. Все указанные певцы относятся к первой части каста.

Вторая была представлена в основном дамами. Чудесное соло было задушевно и качественно спето Валентиной Соловьевой (Мальчик). Две главные героини показали голоса сильные и умелые; хотя у обеих еще чувствовалось волнение и недостаток сценического опыта, тем не менее прозвучали они интересно и вполне соответствовали задачам обязывающих вагнеровских партий. У Анны Прилепко (Венера) чуть не хватало эротических альтовых красок, что для этого образа важно, даже когда его воплощает сопрано. Юлия Ситникова (Елизавета) оказалась на высоте – по комплексу характеристик в опере определенно была настоящая романтическая героиня.

Фотограф - Татьяна Скипетрова

Поделиться: